今回は、高校生物基礎・生物を勉強するうえで役にたつ参考書・問題集を紹介したいと思います。生物基礎と生物において目的別に紹介しています。なお、Amazonのリンクを貼っているので、欲しい場合はそのリンクを開くとよいでしょう。

※2022年7月5日に刷新開始。

偏差値などに触れていますが、学習の成果を保証する記事ではないことは、お断りしておきます。

学校専売書物を基本としよう

(準備中)

高校生物基礎の参考書

教科書より理解しやすい参考書

とてもわかりやすく、刊行当時から強い人気があります。“生体防御”などの教科書だと理解が難しい部分を、この参考書で補うのがよいと思います。また、生物基礎の教科書を持ってない人は、知識の理解についてはこれ一冊で高いレベルまでいくことが可能でしょう。

高校生物の参考書

用語集

刊行はずいぶん前ですが、今でも十分に使える用語集です。用語の意味を答える入試問題はあまり見かけませんが、教科書に載っている用語に関する知識を改めて理解するのに重宝します。

辞書

これも刊行は古いですが、高校レベルの用語はもれなく網羅していると思います。高校生物の勉強を進めるうえで、知らない用語を見かけたときに重宝します。

高校生物基礎の問題集

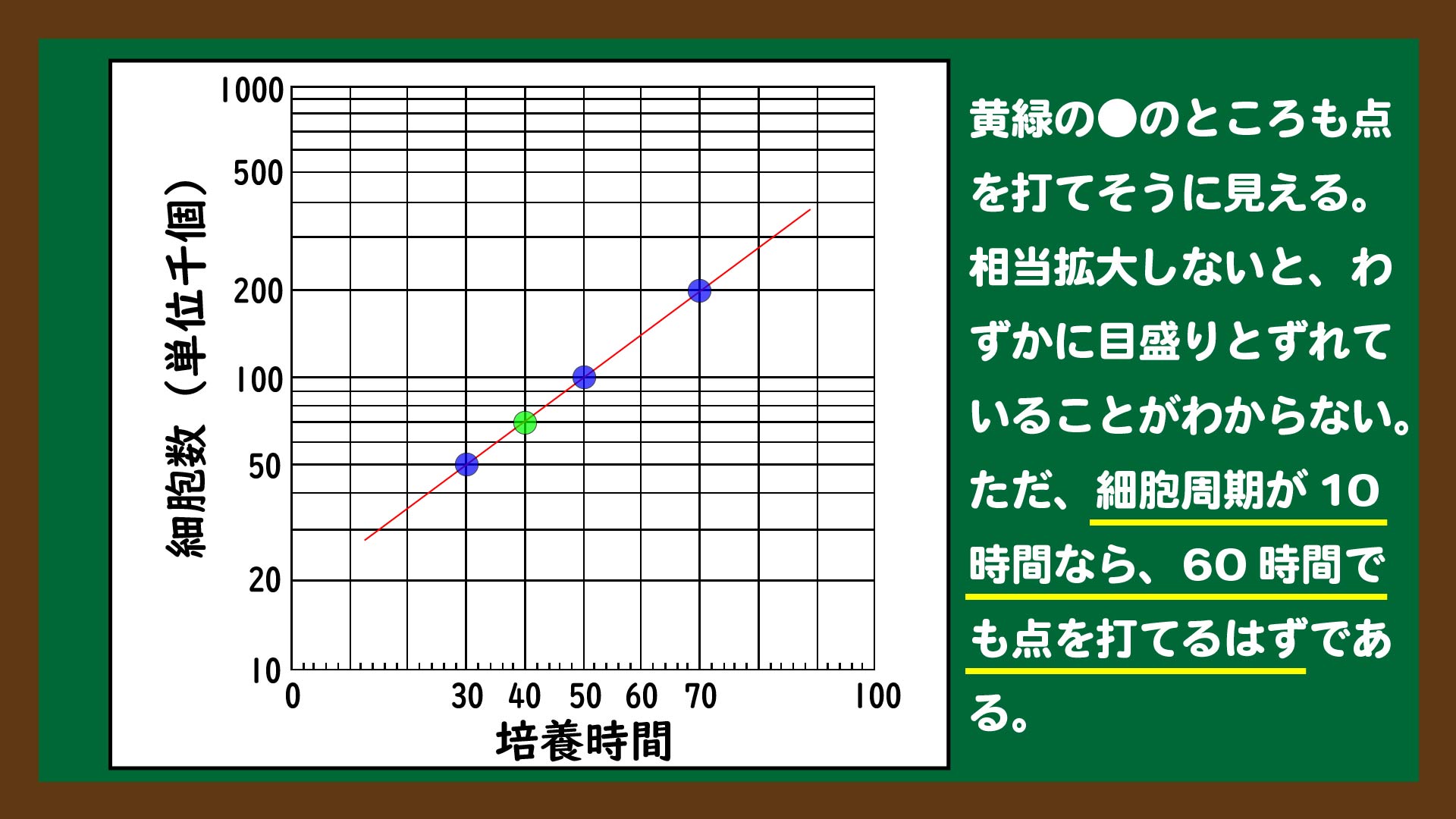

計算・グラフの典型演習

計算・グラフの典型問題の演習に適しています。ただし高校生物も含むので、生物基礎の問題を自身で選ぶ必要があります。

生物基礎に関しては当サイト内でおおよその典型問題の解説を扱っているので、購入する前に解説一覧を見てみるとよいかもしれません。

共通テスト風の演習

(準備中)

共通テスト(センター試験)の過去問

とりあえず載せておきました。使い方はおおよそわかるはずです。

高校生物の問題集

計算・グラフの典型演習

計算・グラフの典型問題の演習に適しています。ただし生物基礎も含むので、高校生物の問題を自身で選ぶ必要があります。

実験考察の演習

(調査中)

論述の典型演習

(調査中)

遺伝の典型演習(中学理科含む)

中学理科のレベルから高校生物の高いレベルまでを網羅している問題集です。高校に入学してからメンデル遺伝を忘れてしまった方は、とくにこの一冊が向いています。

共通テスト風の演習

(準備中)

共通テスト(センター試験)の過去問

とりあえず載せておきました。使い方はおおよそわかるはずです。

大学レベルのおすすめ専門書

個人的に好きなものをピックアップしました。専門書にはまっていた時期が少し前なので、最新の専門書には疎いです。

細胞生物学の入門書

医学部に進む方はおそらく大学で購入することになる一冊です。大判で分厚く、内容はとても濃いです。かなり詳しく書いてある内容を暗記するのは難しいように感じますが、医学部によっては定期テストの問題源だったりします。細胞生物学は生物学のなかで土台となるので、やむなしかもしれません。

書物を読んでいるとたまにコラムがあり、面白い内容が書かれています。ある研究者が描いた論文が有名雑誌に載らなかったときの印象的な一言など、それらだけでも十分面白さはあります。

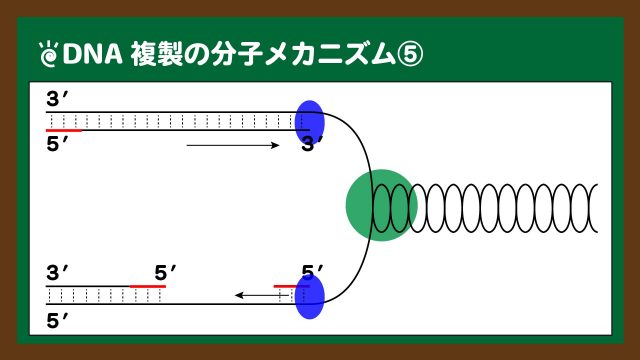

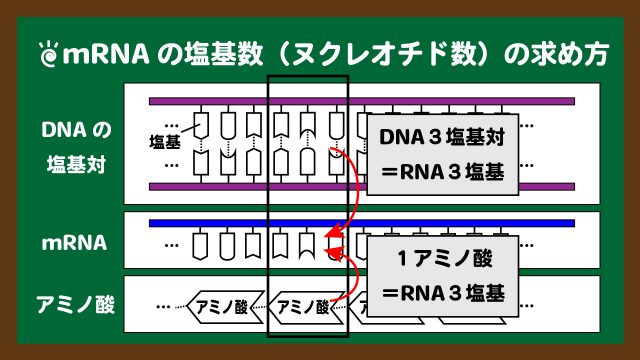

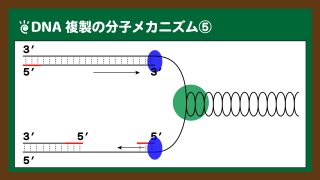

動画で見るDNAのしくみ

絶版になったようで中古しか出回っていないのですが、個人的に強くおすすめしたい一冊になります。書物はあくまでおまけで、メインは付録のDVD3枚です。これらのDVDには、DNAの複製や転写・翻訳についての動画が含まれています。私が特に気に入っているのは“原核生物のDNAの複製”であり、難しい内容でしたが今でも強く印象に残っています。

学問において、動的に発信することの重要性がよくわかります。もちろんYoutubeにもいろんな生物学の動画があるので、探してみると楽しいと思います。

大学レベルの分子生物学

こちらも絶版になったようで中古本しか出回っていませんが、管理人自身が学ぶうえでとても理解しやすかった分子生物学入門書になります。話口調のわかりやすい説明なので、大学レベルの知識を理解しやすいです。生物科の大学に入った私としては恥ずかしいのですが、この本で改めて学ぶことはとても多かったです。

ただし、ゲノム編集くらいの最新の内容になるとあまり触れてはなかったように覚えているので、分子生物学入門書をお探しの方は刊行年数の新しいものを本屋で見比べてみるのがよいと思います。

ノーベル賞で学ぶ生命科学

これまた中古本です。シリーズ本で、合計6冊程度あります。刊行年数は古く、当時の最新生物学までが取り扱われている形です。一冊(1つのテーマ)の中でも戦前含むかなり昔から研究がどのように紐づいて発展してきたのかを、コンパクトにまとめて読み物にしています。

研究を続けることが金銭的にいかに難しいかや、研究がその時代に評価されないことなども部分的に扱われています。個人的にショックだったのは、歴史的な発見をした研究者が資金困難になりバスの運転手に転職した、ということでした…。

教師・塾講師を目指す人向け

大学入試問題の研究

進学校や塾に一冊置いてあります。値段は張りますが、主要な大学の入試問題が網羅されているので納得です。ただし、解答はページの都合上簡素気味です。巻頭の“入試傾向の分析”だけでも十分な価値があります。

総括

(準備中)

おわりに

アンケートにご協力ください!

(準備中)

ページ下でコメントを受け付けております!

下にスクロールすると、コメント欄があります。この記事の質問や間違いの指摘などで、コメントをしてください。管理人を応援するコメントもお待ちしております。なお、返信には時間がかかる場合があります、ご容赦ください。

以上でこの記事は終わりです。ご視聴ありがとうございました。

全くの独学で生物(基礎ではない)をセンターのみで使いました。

最強講義を1回イッキに流し読み(理解は試みるが暗記はしない)して、「早わかり生物一問一答」「早わかり生物基礎一問一答」でゴリゴリ暗記。

分からないとこのみ最強講義で調べてひたすら暗記。

短期攻略センター生物を解いて、ひたすらセンター過去問。

本番では93点でした。

センター生物で9割狙いなら、2ヶ月かからないかなという印象です。

通りすがり様

当記事へのコメント、誠にありがとうございます。

1科目について2カ月という短期間でマーク問題9割は取れることは、私も自身の経験上わかるところがあります。

しかし、短期間で成果を上げることのできない学生が多いことも現実だと思います。

なので、コメント内容にある通りすがり様の勉強方法は、私を含め学生の方々にも参考になると思います。

もちろん、すべての人に当てはまるわけではないとは思いますが…。

当サイトでは今のところ行っていませんが、いろんな経験談の集まる場があると、現役の学生の役に立つのではないかと感じました。

学習サイト運営における大きなヒントを頂けました。

重ねて、通りすがり様に感謝申し上げます。

管理人シカマルより

広島大学の二次試験の生物を受ける人は,『大森徹の生物 遺伝問題の解法』に取り組むべきでしょうか?また,その場合,記事にあるようにstage4を終えれば充分でしょうか?

私は文系で,生物の試験問題について判断できません。お忙しいところ恐縮ですが,お答えいただければ幸いです。

広島大学_二次生物 様

コメントありがとうございます。

試験の予想は難しいので、あくまで意見の1つとしてお答えしたいと思います。

遺伝の問題がすごく苦手であれば、『大森徹の生物_遺伝問題の解法』に取り組んだ方がよいです。

去年(2019)の問題にStage5の“集団遺伝”があったので、この本の構成だけを見るとStage5まで演習した方がよいことになります。

広島大学は中堅国立なので、レベル的にもStage5を演習する価値はあると思います。

これ以上をご質問の内容からはお答えすることは、申し訳ないですが難しいです。

(※手元に過去問があまりないこと&受験者本人の到達レベルを判断できないこと)

当コメント返信のお知らせをメールにて送っています。

より詳しく質問される場合は、よろしければそのメールに各種詳細な質問など添えてご返信ください。