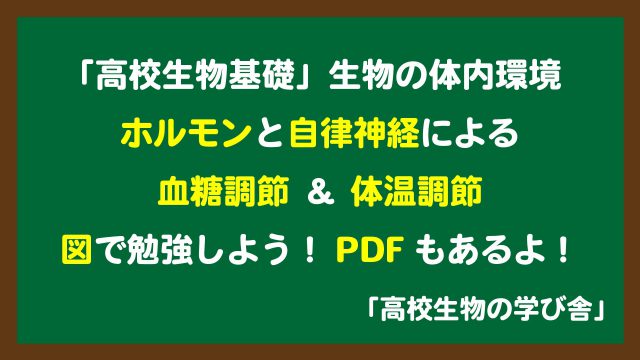

今回は、「生物基礎」の第3章“生物の体内環境”に登場する糖尿病患者のインスリン濃度のグラフの問題の解き方を紹介します。演習問題を用意しているので、解いてみてテスト対策をしましょう。解説もわかりやすく努めているので、是非学んでください。

演習問題

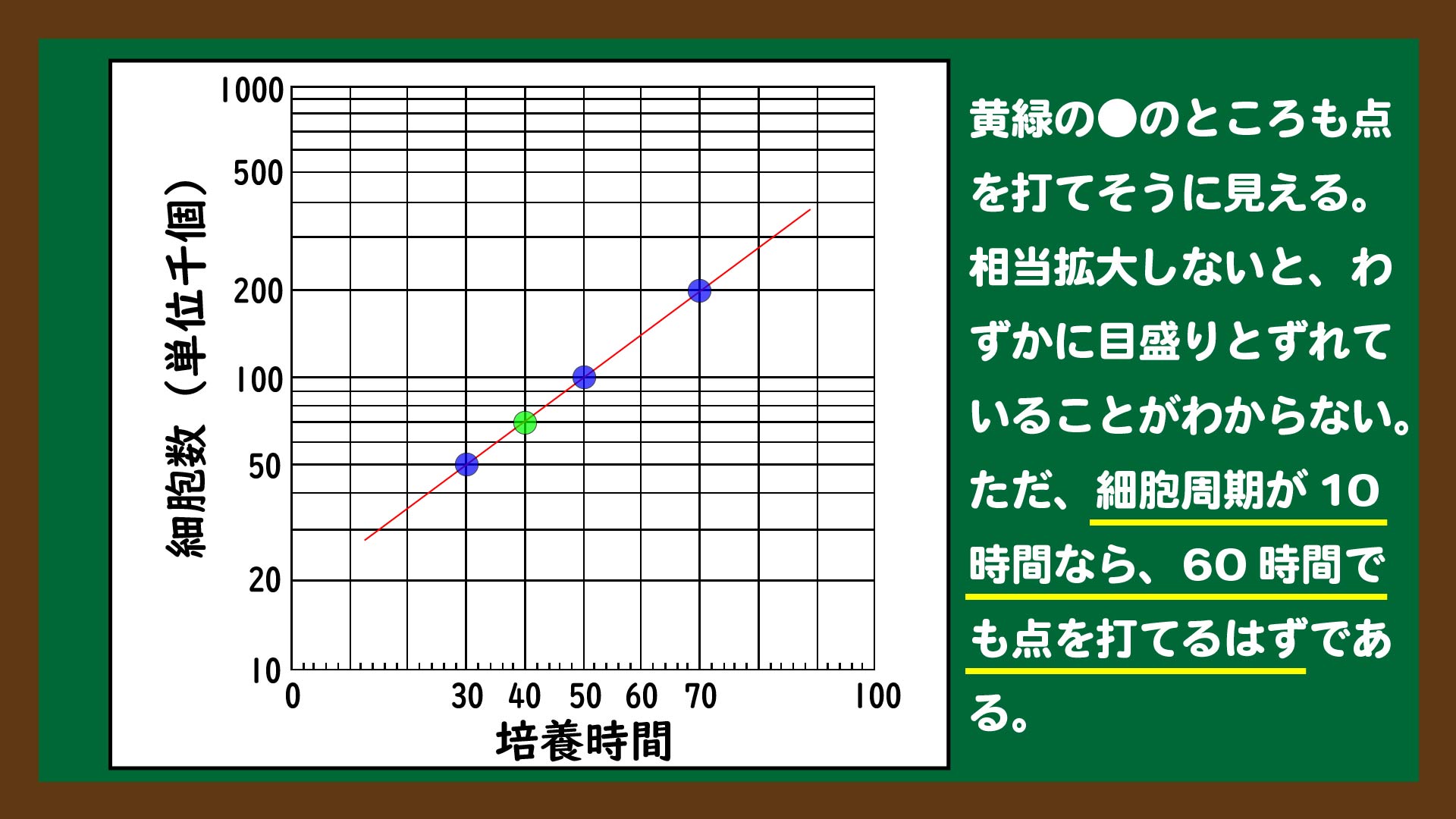

では、まず問題を解いてみましょう。下のスライド1が問題用紙になります。標準解答時間は5分です。5分経っても解けなかった場合は、解答と解説を見ましょう。

解き具合はどうだったでしょうか。初めて見て解けなかった方もいると思います。ただ、このグラフの問題は典型問題なので、以下の解答、解説を読んで必ずできるようになりましょう。

解答

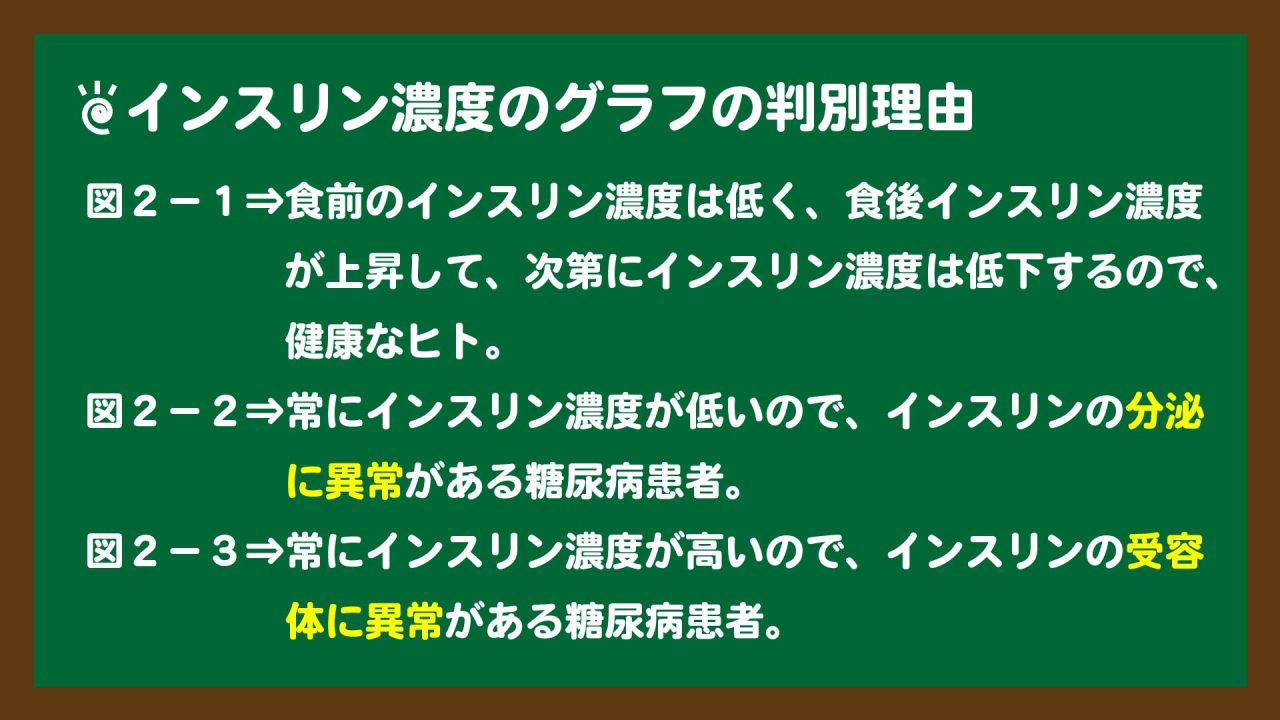

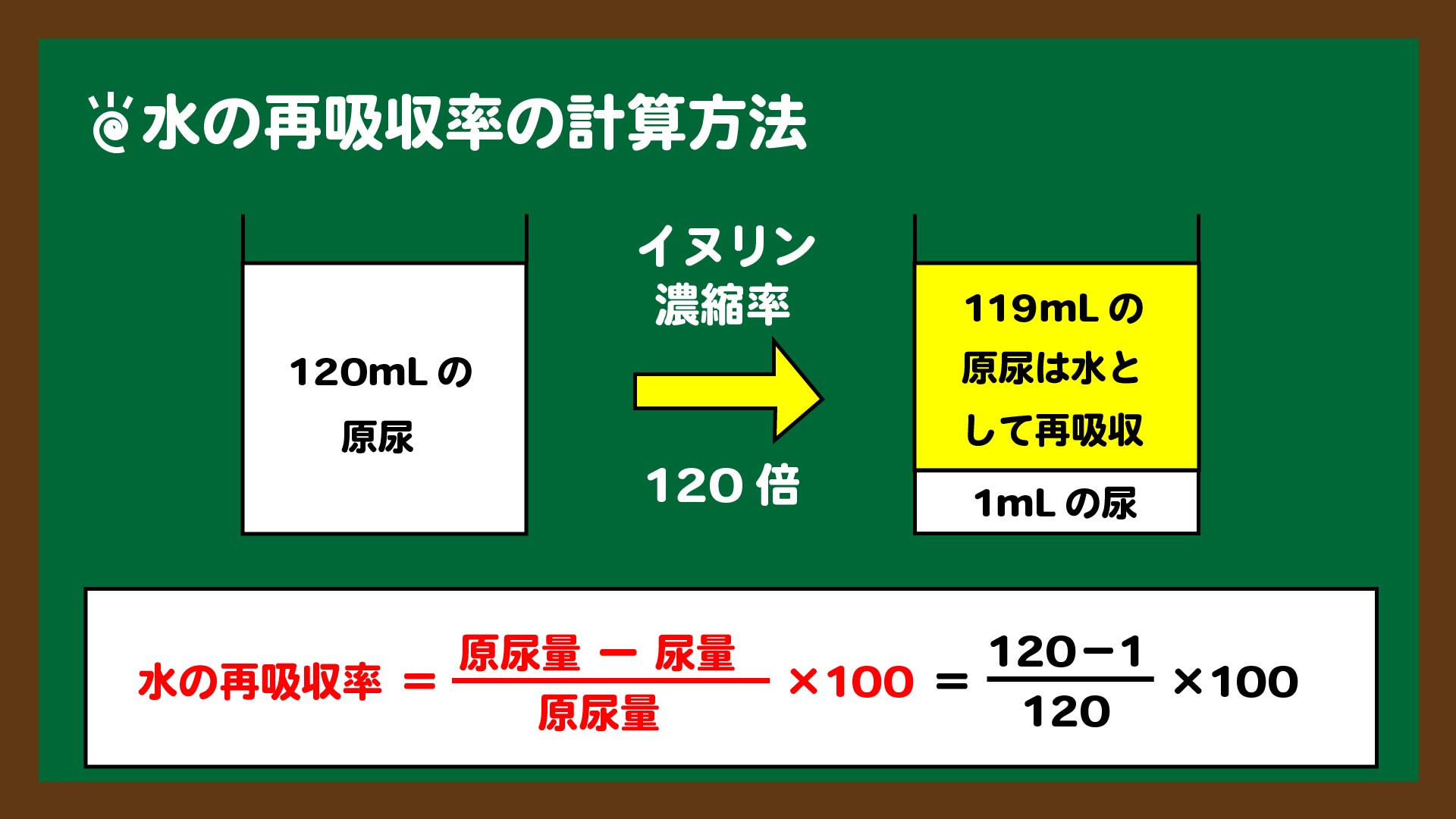

図2-1:健康なヒト

図2-2:糖尿病患者、インスリンの分泌の異常

図2-3:糖尿病患者、インスリンの受容体の異常

解説

この問題はグラフの読み取り問題&知識問題です。インスリン濃度のグラフを読み取って健康なヒトと糖尿病患者を判別することに加え、糖尿病の原因の知識が問われるところでした。

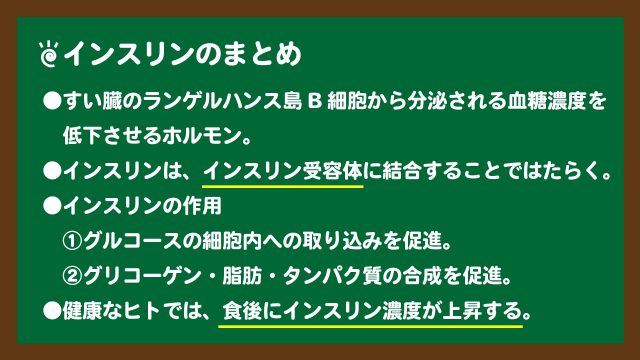

まず、インスリンについてのまとめを紹介します。まとめは下のスライド2のようになります。

スライド2:インスリンのまとめ

スライド2:インスリンのまとめ問題の解説をするにあたって、回り道をしたいと思います。

まず、糖尿病の原因を紹介します。糖尿病の原因は2種類で、

- インスリンの分泌に異常があり、ほとんど全くインスリンが分泌されない。

- インスリンの標的細胞の受容体に異常があり、インスリンが結合しても機能しない。

というふうになっています。つまり、3つの図2は、健康なヒトに加えてこの2種類の糖尿病患者だと判断するのがよいです。

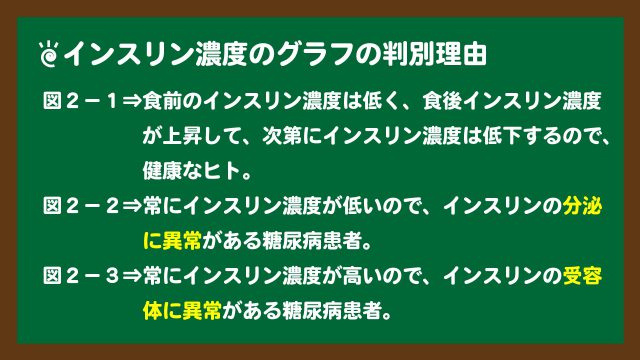

では、図2のそれぞれのグラフをどう判断すればよいのか、それを下のスライド3にまとめました。

スライド3:インスリン濃度のグラフの判別理由

スライド3:インスリン濃度のグラフの判別理由このような理由で、3つのグラフを判別することが、この問題の解き方になります。

糖尿病の原因には、“インスリンの分泌の異常”と“インスリンの受容体の異常”の2つがあることを知っておこう。

補足:Ⅰ型糖尿病とⅡ型糖尿病

糖尿病は、詳しくは“Ⅰ型糖尿病”と“Ⅱ型糖尿病”の2つに分けれられます。これらの特徴は、以下の通りです。

| Ⅰ型糖尿病 | ウイルス感染などが引き金となって、インスリンを分泌する細胞が破壊される場合。自己免疫疾患である。 |

| Ⅱ型糖尿病 | インスリンの分泌量が低下したり、インスリン受容体に異常がある場合。後天的な糖尿病で、日本人の多くの糖尿病患者はこのⅡ型である。 |

総括

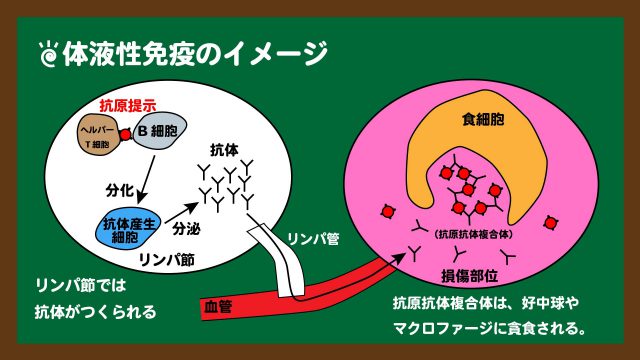

案外知らない方が多い要素として、“ホルモンは標的細胞の受容体に結合して初めてその細胞に作用する”ということです。つまり、ホルモン単独で効果があるのではなく、標的細胞の受容体との結合が効果を発揮するために必要です。もしこのことを知らなかったのであれば、今回を機に習得しておきましょう。

今回のグラフを解くことができたかどうかは、糖尿病の原因を知識として知っているかが一番大きな点でした。糖尿病とインスリン濃度のグラフの問題はこの問題のような扱われ方をするので、今回の学びを次回に活かしましょう。

おわりに

アンケートにご協力ください!

もっとご協力頂けるなら、アンケートページでお答えください。

お役立ちの“まとめ記事”紹介

ページ下でコメントを受け付けております!

下にスクロールすると、コメント欄があります。この記事の質問や間違いの指摘などで、コメントをしてください。管理人を応援するコメントもお待ちしております。なお、返信には時間がかかる場合があります、ご容赦ください。

以上でこの記事は終わりです。ご視聴ありがとうございました。